2019.05.30

一人ひとりに寄り添う保育

「保育実践演習」授業レポート

保育者は、子ども理解の上に、子どもの発達や成長を促すねらいや仕組みを基本とした様々な保育の引き出しを持つことが求められます。それは保育者の専門性と呼ばれますが、『保育実践演習』では、保育者の専門性に関する実践や発表を行い、保育者としての「私」の専門性や個性を伸ばしていくとともに、保育者集団としての協働について学びます。

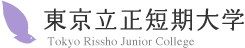

6回目の授業で行われたグループワークの様子を紹介します。

テーマは『気になる子どもの理解と対応』です。

グループワークの流れ

①グループになりテーマを一つ選ぶ

②グループで協力してポスターを作る

③ポスターツアーを行い、良いアイディアにサインする

授業のねらい

- 一人ひとりに寄り添う保育のために様々なアイディアを共有する体験をする

- 保育者がチームとして協働することの重要性を体験する

気になる子ども

○友だちに対して手が出てしまう子

○荷物の整理ができない子

○造形活動に参加できない子

○保育室や園から飛び出してしまう

次に、ツアー形式で各グループのポスターを閲覧して回り、良いアイディアが書かれているポスターにサインをします。

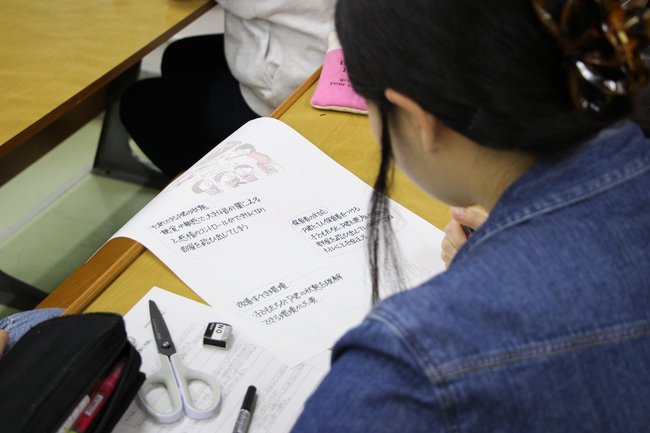

ポスターに書かれた学生の意見をご紹介します

○友だちに対して手が出てしまう子

- 子どもたちとルールを決めて同じことがくり返されないようにする。

- 子どもの感情や思いをしっかりと聴き、受けとめる。

○荷物の整理ができない子

- カバンを掛ける位置にカバンの写真を貼る。荷物整理の順番を保育室内に掲示する。

- 保育者が一緒に荷物整理をする。周りの子どもと一緒に整理ができるように関係づくりをする。

○造形活動に参加できない子

- 材料や道具をわかりやすく、使いやすいものにする。製作の工程を絵で提示する。

- 子どもが自分でできる部分は自分でできるように援助し自信をつけられるようにする。

○保育室や園から飛び出してしまう

- 聴覚が敏感で大きな音が聞こえると感情のコントロールができなくなり、部屋をとびだしてしまう。無理やり参加させるのではなく、可能な範囲で尊重する。

- 走っていっても安心な広いスペースで活動する。

ふりかえりとしてADHD(発達障害)動画により理解を深めて授業は終了です。

担当教員コメント

「気になる子ども」を気にしているのは保育者自身です。大人の都合優先で考えるのではなく、常に子どもの困り感や育ちを見ようとし、個々に応じたより添い方を考えていくのが保育者の仕事です。その際に大切なのは、色々な視点やアイデアを共有し、チームで保育をすることです。今回の授業では、グループワークを通してその過程を体験しました。/担当:鈴木

★りったんの幼児教育★

- 東京立正短期大学では、少人数教育により、多様な問題に対応できるコミュニケーション能力の高い保育者を養成しています。

- 2年間に5回ある実習(幼稚園実習①、保育実習Ⅰ、幼稚園実習②、施設実習Ⅰ、保育/施設実習Ⅱ)に参加し、自分の目指す保育者像を明確にしていきます。

- 就職内定率は100%です。

- 専攻科に進学し、3年間で保育士資格を取得することも可能です。

現代コミュニケーション学科(100名/共学)

〇現代コミュニケーション専攻

心理コース/ビジネスコース/観光コース

〇幼児教育専攻

※2年間で保育士資格と幼稚園教諭2種免許の

ダブル取得が可能です。

※児童厚生2級指導員の資格も取得可能です。

〒166-0013 東京都杉並区堀ノ内2-41-15

TEL 03(3313)5101

FAX 03(5377)7641

*オープンキャンパスご予約は

コチラ