2025.08.16

1年生 「子どもと環境」の授業にて -その2-

2025年4月に東京立正短期大学の幼児教育専攻に入学した新入生、前期の授業終了が目前になり、自分なりの「子どもと環境」がイメージ出来てきたようです。

先日の「子どもと環境“模擬保育”」の授業では、学生一人が保育者に他の学生は園児になり製作活動を行いました。

学生(保育者役):

はい、今からカエルの製作をするよ。紙コップを使ってこんなふうに作ると、ほら!ぴょーんって、カエルがジャンプするよ。面白そうだね。

学生(子ども役A):

楽しそう、早く作ってみたい。

学生(子ども役B):

えー、カエルでないとだめなの?猫がいい。

このように、実際の保育現場のような保育者と子どもとの言葉のやりとりが生まれました。

指導計画が構築され、製作に入る前に導入としてカエルの歌をうたったり、カエルの絵本を読んでみたりすることで、子どもはカエルに着目し興味をもち、カエルの製作活動に移行することができますが、模擬保育のように、“いきなり”何かの活動を行うことも、保育現場では想定されます。もしかしたら、実習に参加させていただいたときに、そのような出来事があり得るかもしれません。

そこで、“いきなり”の場面を学生に体験してもらおうと、2025年7月16日に、外部講師の後藤佳子先生をお招きし、講義をすることになりました。

当日、学生は何となく何をするのかは、分かっていましたが、具体的に何を製作するのか、どのような講師がいらっしゃるのか、そして、完成品は何であるのか、ドキドキ・ワクワクしながら講義が始まりました。

何を作るのか、バルーンアートを用いた「花飾り」です。

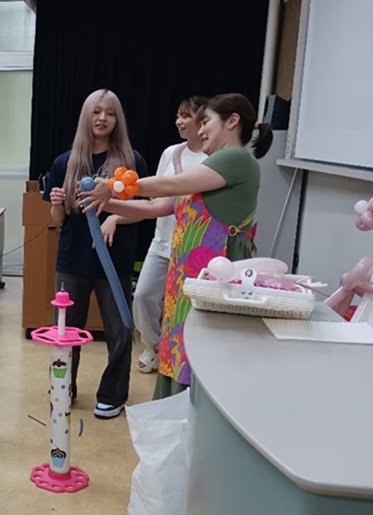

講師が学生の前に立ち、作り方を具体的に述べます。

学生が保育者役を行ったときには、「ここを持って」「そこは違うよ」など、具体的な名称を言えず困惑している様子が多くありましたが、講師は、具体的に説明することによって、相手に伝えることに趣を置きしっかりと説明されていました。

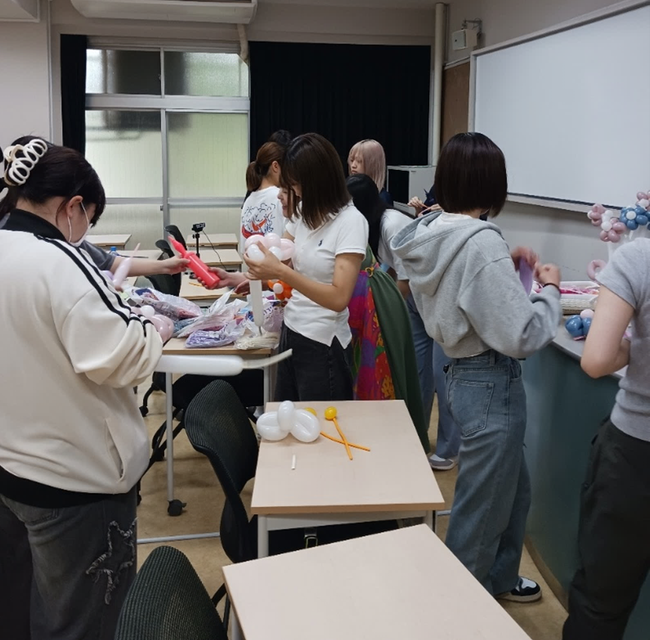

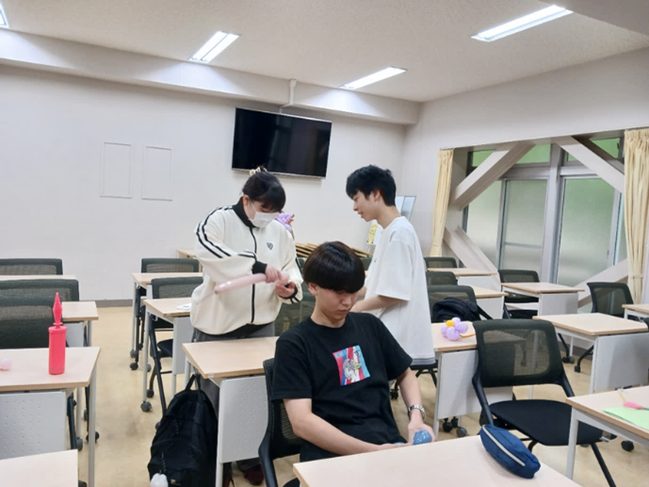

始めは座りながら講義を受け、製作をすすめていた学生ですが、次々に立ち上がり、自分でバルーンアートが作りやすい環境を整備し始めました。

最初、緊張をしていた学生たちですが、次第に“いきなり”始まったこの活動を気にすることなく、興味関心さえ生まれてきました。

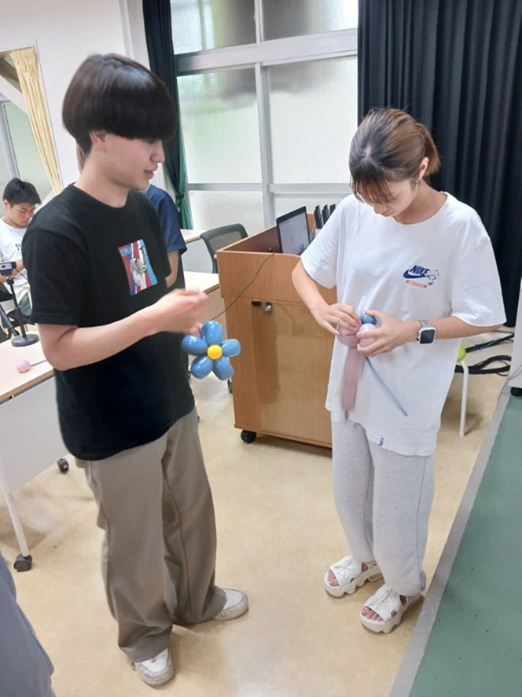

また、講師が指導せずとも、友達同士互いに教え合う姿も見られました。

学びに向かう姿勢を、学生自らが体験できたようです。花飾りが完成した学生は、自身の作品を見て、「一つ一つの花びらの大きさが違う・バルーンに空気を入れるときに自分の力加減を意識しないと」「イメージしていた花の色と、バルーンを膨らませた後では、色が異なる」などなど、自身の活動の振り返りを始めています。「先生、もう1つ作ってもいいですか」と何人もの学生が次へとチャレンジしていました。

始めは、割れたらどうしようという不安や緊張が学生の心の中に生まれていましたが、活動途中には、素材をどのように活用するか、自身の力加減をどのようにすれば思い描いた作品になるであろうか等、工夫や見立てができるようになっていました。また、工夫や見立てを講師に直接尋ね、ご指導いただく学生も何人もおりました。

バルーンアート製作を体験した学生の様子を振り返ってみると、

- ドキドキ・ワクワクから講師を迎え

- バルーンアート初体験、割れたらどうしようという不安と緊張

- 講師の言葉通りに製作していると、なんとバルーンアートが完成

- 振り返りをし、次へのチャレンジをはじめ

- 達成感や満足感を得られた

このように、実際の保育現場にいる子どもたちも同様で、今日は何をするのかな、どのような遊びをするのかな、ドキドキ・ワクワクをしながら日々生活を営んでいます。

今回の体験が、学生たちにとって豊かな成長に繋がることを期待したいと思います。

学生のコメント

- 授業で「お花」を作りました。初めは、なかなか上手に作ることが出来ず、自分が何を作っているのかも分からなくなりました。バルーンに空気をいれるだけで、不安恐怖で苦戦しましたが、2回目チャレンジすると、1回目よりもスムーズに作ることが出来、「怖い」から「楽しい」に変わりました。「もっと作りたい」「もう一つ作りたい」という気持ちに変化していきました。完成した作品を友達と見せ合うなど、子どもの気持ちを感じることが出来、とても良い学びになりました

- 講師の話し方は、子どもの目線や思考に合わせた話し方で、優しさも伝わりました。学生の自主性や主体性を大切にしながらも、その場をまとめている点も圧倒されました。

このように、東京立正短期大学 現代コミュニケーション学科 幼児教育専攻の学生は、授業を通して楽しみながら「保育」を学んでいます。

ブログをご覧いただいている皆さんも、是非、東京立正短期大学で一緒に学びましょう。

(「子どもと環境」:中山 恵)

●東京立正短期大学では、少人数教育により、多様な問題に対応できるコミュニケーション能力の高い保育者を養成しています。

●2年間に5回ある実習(幼稚園実習①、保育実習Ⅰ、幼稚園実習②、施設実習Ⅰ、保育/施設実習Ⅱ)に参加し、自分の目指す保育者像を明確にしていきます。

東京立正短期大学

現代コミュニケーション学科(二年制/共学)

幼児教育専攻

[2年間で幼稚園教諭二種・保育士・児童厚生二級指導員取得可能]

現代コミュニケーション専攻

(ビジネスコース・観光コース・心理コース)

〒166-0013東京都杉並区堀ノ内2-41-15

東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」から徒歩11分

京王井の頭線「永福町駅」からバス利用「松ノ木公園」下車徒歩7分

JR中央線「高円寺駅」から五日市街道営業所または吉祥寺駅行バス利用「大法寺前」下車徒歩7分

TEL ▷ 03-3313-5101

LINE ID ▷ tokyorissho

LINE URL ▷

https://line.me/ti/p/cBp5H6fbjOLINE

Twitter ▷

https://twitter.com/tokyorissho

Instagram ▷

https://www.instagram.com/tokyorissho

YouTube ▷

https://youtube.com/@tokyorissho-rittan