2025.03.31

幼児教育専攻|前嶋ゼミ紹介

〜前嶋ゼミナールの2024年度の足跡〜

前嶋ゼミナールの1年間をダイジェストで紹介します。

こちらのゼミは、主に施設に興味・関心があり、学びを深めたい学生が所属しています。

4月

見学したい施設をみんなで相談して決めました!

乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設などの養護系の施設、医療型障害児施設、福祉型障害児施設、児童発達支援センターなど障害系の施設児童館などの育成系の施設などなど、いろいろな意見が出ました。それぞれの思いをみんなで聞いた上で、思い切って3つの施設に絞りました。

最も身近な施設ですが、その本当の中身を知らない「児童館」

医療と聞くと保育士とは遠い世界と感じてしまう「医療型障害児入所施設」

障害のある幼児への集団保育を行なっている「児童発達支援センター」

5月

書籍やインターネットで下調べをしてから施設見学に行き、子どもたちとふれあいながら学びました!

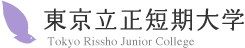

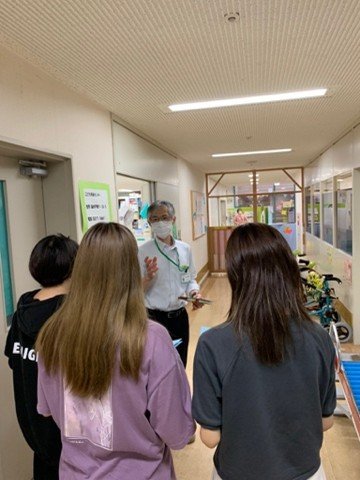

《児童館》

杉並区立松ノ木児童館

0から18歳まで子どもたちが自由に利用できる施設です。ここへは2日間行きました。

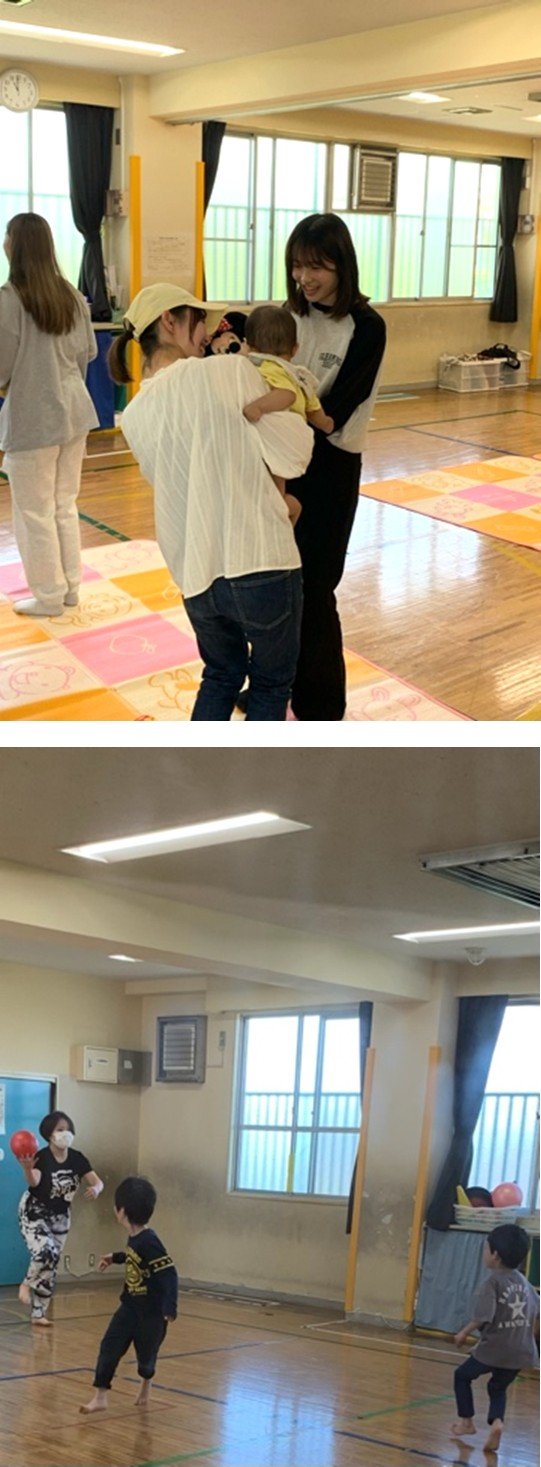

学生がみんなとても楽しそうでした。いい笑顔!絵本の読み聞かせもさせてもらいました。子どもたちが絵本に釘付けでした。

子どもたちとドッジボールを本気でしたり、ゆったりまったり折り紙をしたりと、それぞれの学生の良さを出して子どもたちと触れ合っていました。さすが、幼児教育専攻学生だなと思いました。

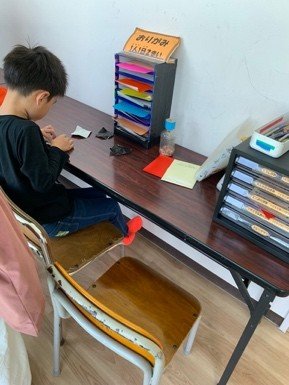

《医療型障害児入所施設》

心身障害児総合医療療育センター

医療と教育・保育を一体的に行うということを表す言葉が「療育」です。

障害のある子どもたちに療育を行う施設で、子どもたちはここで寝泊まりしながら、医療や教育・保育を受けています。病院や学校、保育室が施設内にあります。

保育室での子どもとの触れ合い、学生たちはとっても楽しそうでした。

療育に使う感覚統合室で、前後だけでなく左右、回転もできるブランコや揺れるハシゴに乗ってさまざまな感覚を刺激できることを実体験で学びました。終わったあと、とっても良い顔をしていました。こちらまで元気をもらいました。

学生たちは子どもの医療の世界でも、遊びを通した関わりが大切だということを体験しながら学んだようです。

暑い日だったのみんなで帰りにアイスを食べました!!

《児童発達支援センター》

杉並区立こども発達センター

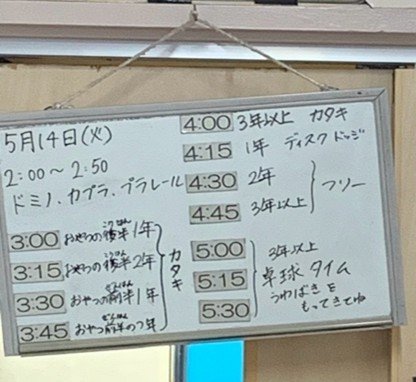

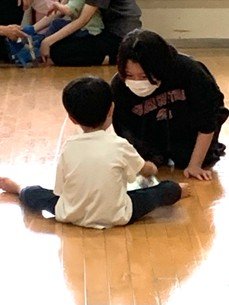

一人一人、朝の会と自由遊びの時間にクラスに入りました。さまざまな障害のある子どもたちと、音楽や身体をつかった遊びをいっぱいしました。絵カードや写真カードなど目で見てわかりやすいようにしている工夫、具体物に触れながら活動を進める工夫など、障害のある子どもたちへの関わりを保育参加という形で学びました。学生たちの子どもたちを見つめる眼差しが本当に優しい。こんな先生に親として関わってもらいたいだろうなと心の中で思いました。

お昼すぎまで熱心に頑張っていたので、おいしいパンを駅で購入しました。

6月

幼稚園実習のためお休みです。

7月

施設見学、保育体験で学んだことを調査報告書形式にまとめました。保育の世界で文章を書くことは求められますし、客観的な事実と自分の意見をわけて書けることは本当に大切なことなんです。以下、学生たちの学びのグループレポート(調査報告書)より(抜粋)

《児童館》杉並区立松ノ木児童館

【1日目】午前中

|

1.施設の概要 |

||

|

乳児、母親など子育てに関わる情報交換やふれあい遊び、読み聞かせなどをする。 |

||

|

2.訪問スケジュールと内容: |

||

|

時間 |

内容 |

気づいたこと |

|

10:40

11:00

11:45 |

児童館の活動についての講話

施設見学(乳幼児親子の利用の様子) 保育参加 ●親子遊び 生後まもない乳児は歌に合わせて体操を行う。 動きがでてきた子は、おもちゃやハンカチを使って掴む遊びをする。

●保護者同士の情報交換 おうちでの子どもの様子を他の保護者と共有したり、普段聞けない悩みや相談を、職員の方に聞いたりする。 ●読み聞かせ 子どもの年齢にあった絵本を読む。音を楽しめるような絵本を読んでいた。 終了 |

・さまざまな年齢の子どもの遊びの支援をしている。

・親子でふれあい遊びができ、愛着関係を築くことができる ・手や指などの感覚機能を育てることができる ・他の子どもたちと関わるきっかけになる

・保護者同士で情報交換をしたり、分からないことは保育者に相談することができる

・年齢にあった絵本を選ぶことにより、子どもたちは読み聞かせの時間を楽しむことができる。 |

|

3.全体のまとめ |

||

|

児童館の乳児に向けてのプログラム、児童館の役割について知ることができた。また、発達に合わせた体操、読み聞かせなどを楽しむ姿を見ることができた。乳児以外の年齢の子どもたちにはどんな活動をしているのかはわからなかった。次回は他にも行っている活動について知りたい。その際の保育者の関わり方を学びたい。 |

||

【2日目】午後

|

1.施設の概要 |

||

|

放課後児童クラブと地域の小学生に対して遊びなどを提供している。 |

||

|

2.訪問スケジュールと内容: |

||

|

時間 |

内容 |

気づいたこと |

|

14:40

15:00

16:00 |

館長案内による施設内見学(小学生の様子)

小学生とのふれあい ●運動遊び ・ホールの利用は学年ごとに利用できる時間を区切っている。

・ドッジボールを小学生と一緒に行う。 ●造形遊び ・折り紙コーナーで、女子数名が折り紙をしている。 ・子どもから近寄ってきて、折り紙を教えてくれる。

終了 |

・静と動の活動ができるように場所で活動を分けている。

・子どもがおもいっきり安全に身体を動かせるように、人数制限をしている。 ・本気で向き合うと、子どもたちはとても楽しそうにしていた。

・全体的にゆっくりとした空気が流れていた。

・子どもたちがとても親しげに関わる様子が見られた。

|

|

3.全体のまとめ |

||

|

児童館における乳児以外の関わりについて学ぶことができた。放課後児童クラブではとても多くの子どもたちが児童館を利用していることを知ることができた。身体を動かす場所、本を読む場所、工作をする場所など場所により活動を区切り、その活動に没頭できるようにしていることがわかった。また、ホールで思いっきり安全に身体を動かせるように、時間で区切って多くの子どもが利用できる工夫をしていることがわかった。 |

||

《医療型障害児入所施設》心身障害児総合医療療育センター

|

1.施設の概要 |

||

|

主に手足の不自由な子どもたちのための施設で、各種訓練・治療・看護・生活指導ならびに教育、幼児保育を行う施設である。 |

||

|

2.訪問スケジュールと内容: |

||

|

時間 |

内容 |

気づいたこと |

|

13:30

14:00

14:45 |

《講話》 指導科長から、施設の概要の説明を受ける。 《施設見学》

●スヌーズレン室 デモンストレーションによる説明を受ける ●理学療法室、作業療法室 実際に子どもたちがリハビリテーションを受けている様子を見る。

●保育室 手足の不自由な子どもの保育の様子を見る。 実際に子どもと会話をする。 ●感覚統合室 感覚統合で利用する遊具を見たり、実際に体験したりする。

《質疑応答》 終了 |

・さまざまな機能をもった施設である。

・音と光、振動、においなどを用いて心を落ち着かせることができる。 ・地域の手足が不自由な子どもたちがリハビリテーションに来ている。 ・保育園や幼稚園で見るような遊具もあれば、そこにはない遊具もあった。 ・ブランコ等もリハビリに使える。

|

|

3.全体のまとめ |

||

|

手足が不自由な子どもと大人の入所施設があること、地域の手足が不自由な子どもが利用できる外来療育部門もあることがわかった。リハビリテーション部門には作業療法、ボールプール、理学療法、プール指導、言語療法があり、臨床心理科、放射線科、臨床検査科があり幅広く支援していることを知った。また、作業療法士、理学療法士、保育士、看護師、医師等が連携をして家族とその子どもをサポートしていることも知った。支援する側を支える研修のための研修棟、研究部門等もあり、子どもだけでなく支援者も支える施設だとわかった。入所児・者の1日の流れを詳しく知りたいと感じた。 |

||

《児童発達支援センター》杉並区立こども発達センター

|

1.施設の概要 |

||

|

幼児グループ指導のための指導室のほか、言語心理指導のための個別指導室、理学療法・作業療法室、水治療法室などがある。地域支援として、保育所等訪問支援、療育講座、児童発達支援事業所支援がある。 |

||

|

2.訪問スケジュールと内容: |

||

|

時間 |

内容 |

気づいたこと |

|

10:30

11:00

11:45 |

《保育参加》 ●朝の会 ・朝の歌、呼名、予定の確認、触れ合い遊びの様子を見学する。 ・一緒に歌を歌ったり身体を動かしたりした。

●自由遊び ・子どもの輪の中で一緒に、主に身体を動かして遊ぶ。

《施設見学》 ・所長の案内で、館内の施設を見学する。 《施設概要説明》 ・所長から施設概要の説明を受ける。

《質疑応答》 |

・子ども一人一人への関わりが異なり、個別性の強いと感じた。 ・プレイルームで遊んだり、各クラスで遊んだり、クラスごとに異なる活動をしていた。

・1階は通園してくる幼児のグループ指導の部屋があり、2階は個別指導の部屋があった。 ・施設中での療育だけでなく、地域に出向いて支援もしていることがわかった。 |

|

3.全体のまとめ |

||

|

朝10時前後に登園し、14時前後に降園する幼稚園のような流れであると感じた。ただ、クラスの子どもの人数は少なく、保育者の人数が多かった。活動自体もゆったりとしており、子どものペースを大切にしていると感じた。さまざまな障害のある子どもたちと関わりで、どのようにしてコミュニケーションをとればよいの戸惑った。目で見てわかる工夫などのコミュニケーションの方法をさらに知りたいと感じた。 |

||

8月

夏休みのためお休みです。

9月

上旬 施設実習のためお休みです。

下旬 文化祭で子どもが大好き「たこやき屋」を出店しました。

本番でいっぱい売り上げたはずですが、、、。

しかし、値段設定の関係で赤字に・・・良い勉強になりましたね。

10月から11月

2回目の保育実習または施設実習のためお休みです。

12月

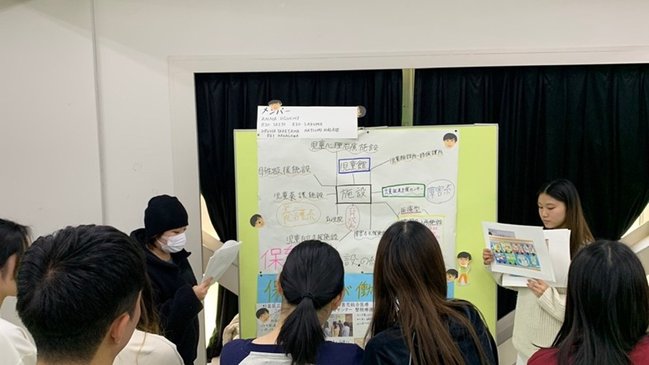

学習発表会の準備・本番

これまでの施設見学の内容をまとめてポスターにしました。

「干し芋」食べ食べ頑張りました!!

こちらはポスターが汚れないかヒヤヒヤものでした。

自分たちが調べたことをわかりやすくまとめるだけではなく、書籍で正確な情報を探して記述したり、自分たちが施設見学にいった施設を含めて、保育士が活躍できる施設を調べてわかりやすく図にしたりして、さらに学びを深めることができました。

学習発表会のポスター発表の本番は、1年生がいっぱい見に来てくれました。学生たちはとっても緊張している様子でした。発表している場所がわかるように指し棒を使い、後ろの人でポスターが見えない人のために画用紙でスライドもつくりました!!みんな真剣に聞いてくれました。時間もぴったりで終えることができました。

最後にみんなでポスター前にて記念撮影しました。

お疲れ様でした。

素晴らしい発表でした!

みんないい顔しています。

《番外編》

3月

お疲れ様会

卒業間近の頃に、焼肉屋さんに行きました。

いろいろと思い出話に花が咲きました。

1年間のダイジェストいかがだったでしょうか。

学生たちは施設保育士として活躍できる場がたくさんあることを知ることができたようでした。

実際に施設で働き始めた学生、将来は働きたいと思った学生、施設と連携した保育をしていきたいと感じた学生など、将来に生きる学びとなったようでした。

学生たちのおかげで、私自身もとても充実した1年を過ごすことができました。

前嶋ゼミナールのみなさんなら大丈夫。それぞれの道での今後の活躍をとても期待しています。

(幼児教育専攻 前嶋 元)

●東京立正短期大学では、少人数教育により、多様な問題に対応できるコミュニケーション能力の高い保育者を養成しています。

●2年間に5回ある実習(幼稚園実習①、保育実習Ⅰ、幼稚園実習②、施設実習Ⅰ、保育/施設実習Ⅱ)に参加し、自分の目指す保育者像を明確にしていきます。

現代コミュニケーション学科(二年制/共学)

幼児教育専攻

[2年間で幼稚園教諭二種・保育士・児童厚生二級指導員取得可能]

現代コミュニケーション専攻

(ビジネスコース・観光コース・心理コース)

〒166-0013東京都杉並区堀ノ内2-41-15

東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」から徒歩11分

京王井の頭線「永福町駅」からバス利用「松ノ木公園」下車徒歩7分

JR中央線「高円寺駅」から五日市街道営業所または吉祥寺駅行バス利用「大法寺前」下車徒歩7分

TEL ▷ 03-3313-5101

LINE ID ▷ tokyorissho

LINE URL ▷

https://line.me/ti/p/cBp5H6fbjOLINE

Twitter ▷

https://twitter.com/tokyorissho

Instagram ▷

https://www.instagram.com/tokyorissho

YouTube ▷

https://youtube.com/@tokyorissho-rittan

学校法人堀之内学園

東京立正短期大学

東京立正中学校・高等学校

東京立正保育園