2025.03.22

幼児教育専攻|中山ゼミ紹介

中山ゼミナールには、将来、保育所に就職することを希望している学生、幼稚園に就職することを希望している学生、児童福祉施設に就職することを希望している学生、公務員として就職を希望している学生と、将来の夢や希望が異なっている学生が集まったゼミナールでした。

将来の希望は違っていても、東京立正短期大学現代コミュニケーション学科幼児教育専攻に入学した学生の向かっている方向は、全員一緒です。どこに向かっているのか、それは「児童福祉」です。どのようなところに就職を希望しようとも、だれもが≪子どもを真ん中に捉え、自分に何が出来るのか≫を学ぶゼミナールになりました。

2024年度顔合わせ。方向性が異なる学生が中山ゼミナールに集合。何となく微妙な空気が流れている感じです。その空気観はそこにあるものの、≪子どもを真ん中に捉え、自分に何が出来るのか≫の模索がスタートしました。

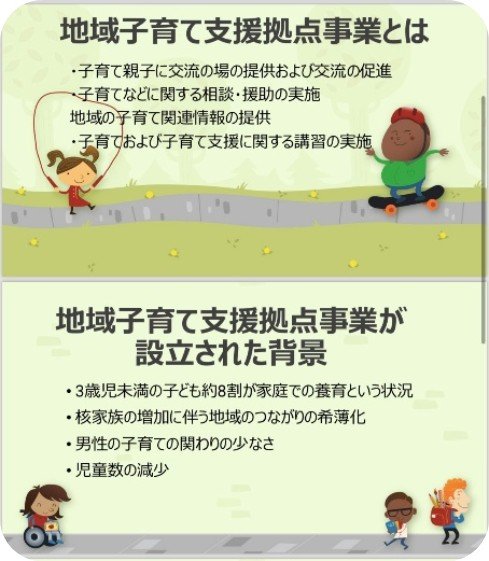

保育所、幼稚園、児童福祉施設、公務員と学生にとっては、将来就きたい現場は異なれど、母親が子供を出産し、保護者は大人だけの世界から、子どもと一緒に生活を営むという環境の変化に、保護者は、特に母親はどのように社会とかかわりをもち、生活をしていくのかを、なかやまゼミナールでは考えました。

〇 子どもを出産する

〇 子どもの検診のために保健所に出向く

〇 近隣の子ども家庭支援センターや親子広場(親子サロン)等に出向く

〇 保育所や幼稚園、認定こども園に入園する。小学校に入学する。児童福祉施設に入園する。

などなど、保護者は子どもを出産し、その後の生活や環境の変化に対応していくと捉えました。では、出向く場所はどこであるのか、なかやまゼミナールでは、実際に子ども家庭支援センターや児童相談所、親子広場の見学に行くことにしました。

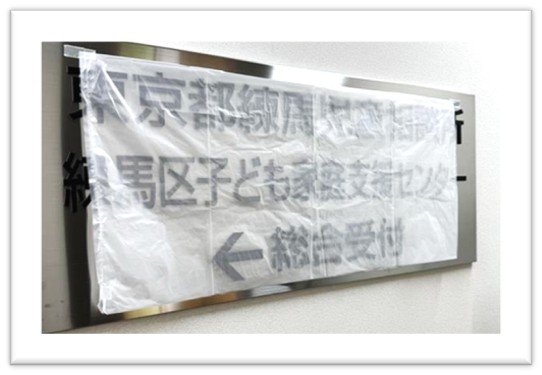

写真1(撮影ゼミ生)

校外学習が始まります。2024年5月。

東京都練馬区のご協力のもと練馬区子ども家庭支援センターに訪問しました。

2024年度6月から、東京都の児童相談所が練馬区の子ども家庭支援センターと同施設内に入ることで、開設準備中であり職員の姿は未だありません。表札も写真1にあるように、未だ未開封でした。

写真2は、授乳スペース、おむつ交換などができる個室です。乳幼児も保護者もゆっくり過ごせるスペースのお部屋です。

写真2(撮影ゼミ生)

他にも子どもが遊べるスペースや緑が多い待合室など、 いろいろな配慮や工夫がされていることが見て取れました。

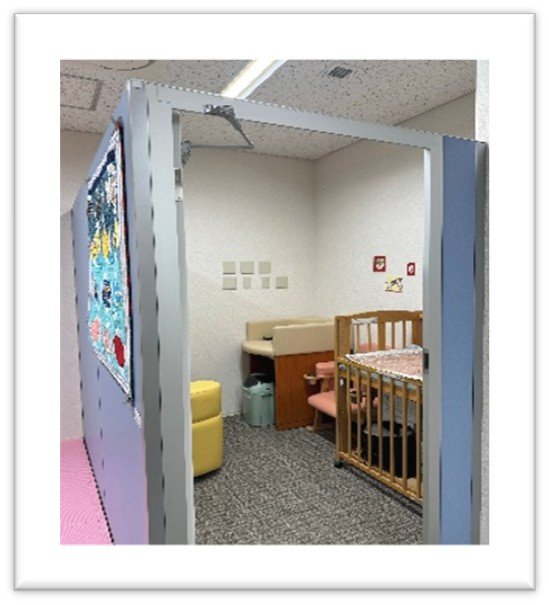

次に向かったところは、民間親子広場「どうぞの会」に訪問しました。

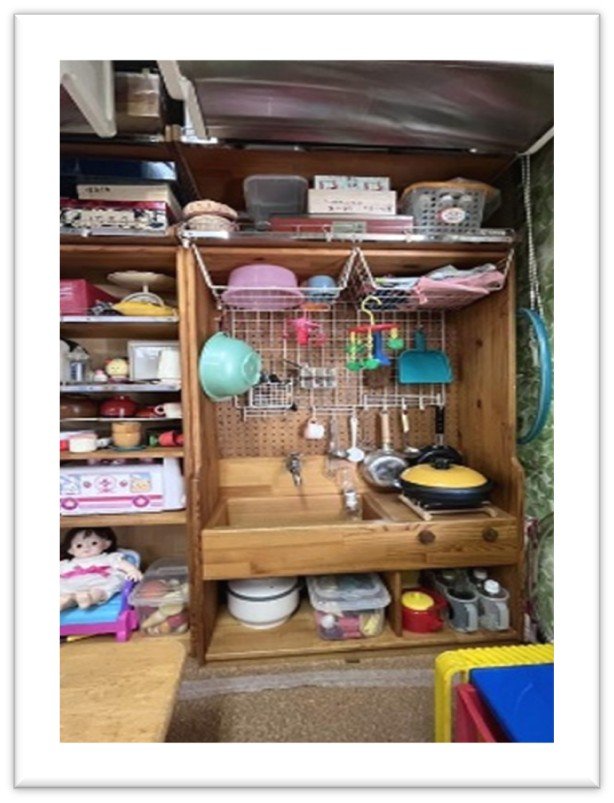

写真3(撮影ゼミ生)

写真4(撮影ゼミ生)

絵本や玩具が所狭しと沢山用意してあります。写真3,写真4を見れば分かるように、玩具もみな本物が置いてあります。特に水道の蛇口には、どのお子さんも興味を持たれるようです。

施設長の石倉さんは「どの発達の子も遊べるように」と、子どもの発達を理解し準備をしていると話されていました。

文化祭

校外学習のあとに学校で行われる行事「文化祭」があります。

なかやまゼミナールでは、仲間が一致団結し同じ時間を楽しくできるように「文化祭」に参加しました。

なかやまゼミナールのブースは、≪子どもを真ん中に捉え、自分に何が出来るのか≫をいつも考えていましたので、≪子どもを真ん中に捉た≫ブースを作ることにしました。

その名も【スタンプラリー!!】

何をもって≪子どもを真ん中≫にするのか。なかやまゼミナールでは、ブース出展の意味を考えます。

子どもがスタンプラリーに参加して楽しいと思える環境づくりを考えました。子ども一人でスタンプラリーに参加するのではなく、保護者も一緒に楽しめるように工夫しました。例えば、スタンプラリーに参加するのには、スタンプラリーのスタンプはどこに設置されているのか、ヒントが記載されています。そのヒントを謎解きにしてみたり、漢字にルビを振ったり振らなかったりします。少し、子どもだけでは難しい様に工夫する環境を整えることによって、子どもが主体的なスタンプラリー、でも大人の力も貸してねっという工夫が盛り込まれています。スタンプが全部集まると、景品がもらえます。この景品にも一工夫。子どもが欲しいであろうと思う、お菓子屋玩具とは別に、保護者も欲しいであろうと思う景品も用意しておきます。子どもも大人も頑張ったことを称えることに趣をおき、≪自分に何が出来るのか≫を、形にした文化祭になりました。

学習発表会

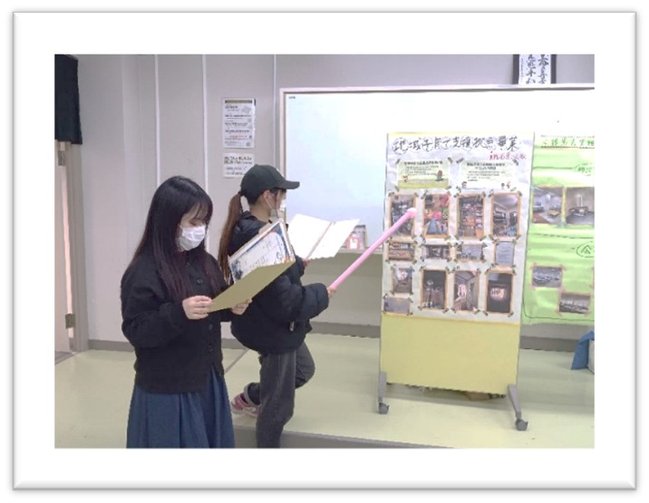

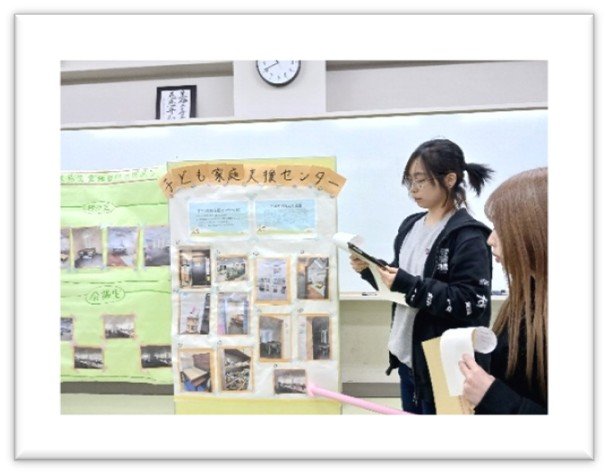

そして、そして、文化祭の次の学校行事として「学習発表会」が開催されます。

こちらは、校外学習の成果をなかやまゼミナールとして発表します。学長先生はもちろん、1年生や他のゼミナール学生も参加の中、ドキドキしながらの学習発表会になりました。

少し学習発表会の様子をお伝えします。

学生:【これから中山ゼミの発表を始めます。

中山ゼミでは、子ども家庭支援センターや児童相談所、地域子育て支援拠点に焦点を当てた発表です。①この写真は子ども家庭支援センターの入り口です。入り口には市民活動の情報や、児童館、子育て広場の月だよりが置いてありました。自由に持ち帰れるように冊子やチラシが設置されているので、地域の施設を知り、好きな施設を利用できるようになっています。②、③、④、⑤の写真は子ども家庭支援センターの待合広場の写真です。落ち着いた配色や植物を置くことにより、リラックスできる空間を作っていました。

(中略)本物に近いままごとが、できるおもちゃががたくさんあり、リアルなごっこ遊びができるようになっていました。奥に進むと④のように、子どもたちが遊んでいる間に保護者同士や石倉さんに育児の悩みの相談ができる場が設けられていました。(中略)どうぞの広場を開設するにあたっての石倉さんの歩みとなっております。是非ご覧ください。ご清聴ありがとうございました!】と、学生は発表前まで、文言を考えこのような素敵な発表を行うことが出来ました。

卒業式

そして、年が明け後期試験も終わり、ついに「卒業式」。

3月17日月曜日、東京立正短期大学の学校敷地内にある講堂で卒業式が行われました。

東京立正短期大学現代コミュニケーション学科幼児教育専攻の卒業生は一人ひとり氏名を呼ぼれ、卒業証書を授与されました。

ご卒業おめでとうございます。

なかやまゼミナールに来てくれてありがとう。

と改めて学生にお礼を伝えたい担任です。

卒業式後は、バスに乗車、謝恩会会場へ出発です。

謝恩会は「ホテルオークラ東京ベイ」を行われました。学生は袴姿からドレスに着替え、素敵な大人に変身する学生もいました。美味しい食事に、ゲームなど盛り沢山な企画を1年生や紫友会(生徒会)が企画開催され、とても有意義な謝恩会となりました。

最後に、なかやまゼミナールの学生から花束を受け取った担任は感動のあまり、涙・涙でした。

このblogを読んでくれている皆さん、東京立正短期大学という学校がどのようなことを学び、笑顔になったり、泣いてみたりの様相が少しは伝わったでしょうか。どうぞ、ご自身の目で、東京立正短期大学を見に来てください。そして、卒業生は遊びにきてください。

皆さんのお越しをお待ちしております。

幼児教育専攻 中山恵

●東京立正短期大学では、少人数教育により、多様な問題に対応できるコミュニケーション能力の高い保育者を養成しています。

●2年間に5回ある実習(幼稚園実習①、保育実習Ⅰ、幼稚園実習②、施設実習Ⅰ、保育/施設実習Ⅱ)に参加し、自分の目指す保育者像を明確にしていきます。

現代コミュニケーション学科(二年制/共学)

幼児教育専攻

[2年間で幼稚園教諭二種・保育士・児童厚生二級指導員取得可能]

現代コミュニケーション専攻

(ビジネスコース・観光コース・心理コース)

〒166-0013東京都杉並区堀ノ内2-41-15

東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」から徒歩11分

京王井の頭線「永福町駅」からバス利用「松ノ木公園」下車徒歩7分

JR中央線「高円寺駅」から五日市街道営業所または吉祥寺駅行バス利用「大法寺前」下車徒歩7分

TEL ▷ 03-3313-5101

LINE ID ▷ tokyorissho

LINE URL ▷

https://line.me/ti/p/cBp5H6fbjOLINE

Twitter ▷

https://twitter.com/tokyorissho

Instagram ▷

https://www.instagram.com/tokyorissho

YouTube ▷

https://youtube.com/@tokyorissho-rittan

学校法人堀之内学園

東京立正短期大学

東京立正中学校・高等学校

東京立正保育園