利用時間と利用資格

開館時間

月曜日から金曜日 9時00分から17時00分まで

貸出・返却手続きは閉館15分前まで。

休館日

土曜日、日曜日・祝日、その他本学で定めた休日

※臨時休館および休暇中の休館日については、そのつど掲示します。

資格

本学学生、教職員、卒業生その他館長が許可した方。

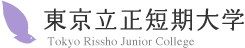

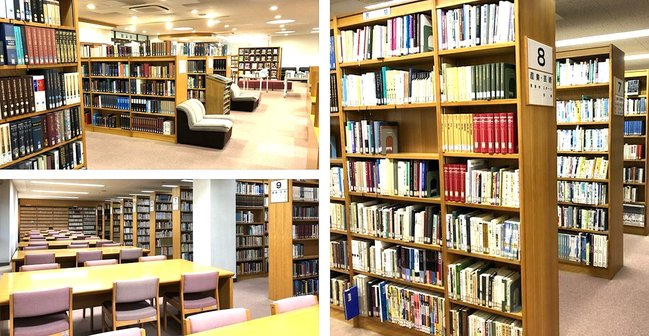

館内の構成

カウンター

・図書・雑誌・AV資料(以下「資料」という)の貸出・返却・更新・予約の手続きをします。

・資料の検索や購入希望の相談を受付けます。

閲覧室

・館内は開架式で、書架から自由に資料を取り出して閲覧できます。

・和書、洋書ともに日本十進分類法によって分類され、分野別に配架されています。

・資料の館外利用には手続きが必要です。

・参考資料(百科事典、事典、辞典、年鑑、地図、デ-タブック)は原則として館外貸出をいたしません。

利用方法

・資料の貸出、返却の際には、「利用証」となる学生証を提示してください。

・蔵書資料の有無はカウンタ-前のパソコンで検索してください。

当館にない資料はインタ-ネット用パソコンで検索してください。

貸出冊数・期限

図書/5冊以内/2週間以内 雑誌/3冊/2週間以内

コピー貸出

参考図書、新聞はコピ-のための一時貸出が可能です。

図書館 館報「QUEST」では、教員のおすすめの本を紹介しています。

執筆希望の方は、図書館司書に声をかけてください。

図書館利用の注意事項

- 資料返却の期限は厳守してください。

- 返却日までに返却できない場合は、必ず図書館へ連絡してください。

電話 03-3316-6854

連絡なしに返却期限に遅れた場合は、1週間貸出を停止いたします。 - 資料を紛失、破損した場合は必ず届け出てください。原則として、同じ資料を弁償していただきます。

- 図書館内での飲食は禁止します。

- 他の利用者の迷惑となる私語や、携帯電話の使用はご遠慮ください。

「杉並区図書館ネットワーク」利用案内

1.利用できる方

- 杉並区内に居住し、杉並区立図書館「利用カード」をお持ちの満18歳以上の方。

- 杉並区内協定大学の学生、教職員の方。

2.利用の方法

入館・館内閲覧

杉並区立図書館「利用カード」、または協定大学の「学生証」「教職員証」を提示してください。(定期試験中に、利用を制限することがあります。)

貸出

住所・氏名・年齢を確認できるもの(運転免許・健康保険証・パスポート等)と杉並区立図書館「利用カード」、または協定大学の「学生証」「教職員証」をご持参の上、 東京立正短期大学図書館で手続きをしてください。

杉並区民利用の方のみ、本学図書館「利用証」の発行には、1,000円が必要です。返却期日の延滞が2回になると、貸出停止となります。

※詳しくはご利用の際、本学図書館までお問い合わせください。

3.利用できる内容

東京立正短期大学図書館所蔵資料 (1)館内閲覧 (2)貸出(5冊以内、14日間)

なお、参考図書・AV資料等、貸出不可の資料があります。

4.開館時間

月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分(春・夏・冬期休暇期間を除く)

休館日 土日・祝日・春・夏・冬季休暇中の一定期間・学内行事日等

5.資料の検索

館内OPACで検索できます。

6.最寄り駅

地下鉄丸ノ内線「新高円寺駅」徒歩11分

7.その他

開館日は必ず来館前にご確認下さい。 TEL 03-3316-6854(図書館)

- 第56号 私の愛読・学びは“新聞”です

-

現代コミュニケーション学科(幼児教育専攻) 中山恵

皆さんは興味や関心がある出来事、モノに対してどのように調べていますか。人に聞いてみる、図書館へ行く、現在は情報機器の発展に伴い、電子デバイスを活用する人も多いかと思います。

興味や関心がある出来事をもっと深く知りたいと思う気持ちが出てくると、電子デバイスを用いて、馴染みのない文字を検索したり、読みにくい文字には初めから画面にタッチすれば、すぐに検索できるようリンクで、閲覧したい先に連れて行ってくれたり、さらには、下線が引いてあり同様にタッチすればその文字の意味を理解できるよう配慮をしてくれています。

しかし、深く知ろうと思い始めた情報の獲得は、必要な項目から離れていってしまい、いつの間にやら、何を調べていたのか、元に戻ろうかと気付いた時には、何度「戻る」をタッチすればよいのか分からなくなる時があります。私はこのような状況を、「情報の迷子」と呼んでおります。

このように、人は興味や関心がある出来事には、時に夢中になり深く知りたいと考え、没頭することがあります。

皆さんは、文字を見て没頭したり、集中したりすることはありますか。

例えば、漫画を読む、推理小説を読む、辞書を読む、電車の広告を読む等々、人によって、読みたいものが異なります。私が没頭・集中するのは、活字です。特に新聞が好きです。

新聞は、一行一行まっすぐに決められているであろう手順にのっとり文面が記されているので、新聞のまっすぐさを頼りに読み進めていけばいいのです。

そう、活字を読んでいくだけです。

読み手である私は、新聞が示しているがままに、活字を読んでいくだけなので、非常に気持ちが楽です。

読んでいくと、記者が何を述べたいのか伝わってきます。他の人の意見を知る、または他の人の意見を聞くという力がいつの間にか、身に付いたような気がします。また、新聞は私自身の趣味や関心ごとには目もくれず、新聞が記事としたい内容を活字にします。当たり前ではありますが、自身が興味としない情報も伝えてくれるのが新聞です。

つまり、情報に偏りがみられないということです。

電子デバイスは、自身がタッチし自身の興味関心がある文字を検索するので、どうしても自身の興味関心ごとの情報が多くなってしまいます。新聞は、新聞の関心事を記事として取り上げなければなりません。そこが、いいのです。自身の乏しい部分を指導してくれているように思います。もう少し、新聞について述べますと、あれだけの記事を毎日毎日掲載しなければなりません。社会、芸能、スポーツ、自治版、漫画等々、多くの内容を誰もが読みやすく、伝わりやすい言葉を選択し、文字を並べていきます。

その記事は何を伝えたいのか、読者がそれを見て、「この記事の内容はそのようなことを伝えたいのだ」と、一目でわかる“テーマ(見出し)”を短い文字で大きく表記、提示します。また、新聞は、決められた枠の中に記者の思いや記者が捉えた内容を記載しています。よくぞ、決められた枠内に掲載できると日々感心しております。さらに、最近の新聞はカラー部分が多くあり、記事と一緒に写真を載せるなど、よりリアルに読み手に伝わるよう工夫がされています。記事によっては、フォントを変えるなど、とても読みやすく進化を遂げています。

読み手側は掲載されている記事を読む、記者は伝えたい内容を書くという、互いに一方通行のような関係であったのが、今では、読み手側が意見を述べられるよう、意見を書いて郵送できるシステムや、社会面担当記者との懇談会(研修)的な催し物が開催されるまでになりました。

一方通行の関係より、互いに知れる関係になったということも「新聞社会」にとっての一歩であると思います。

新聞は、どなたが考えているのか分かりかねますが、記事のテーマ(見出し)のみで、読み手に興味をもってもらわなければなりません。少ない文字数でインパクトを提供することは、新聞の最大の魅力であり、素晴らしい技と言えると思います。

私たち研究者は何かの研究を行う際に、その研究は何のために行うのか、何を調査し、誰に伝えたいのか、研究結果が出たことで研究者は何が得られるのか、得られた結果をどのように社会に還元することが出来るのであろうか。新聞の記事同様、私たち研究者もある意味、記者と同じような意識や考えであると思います。

研究のテーマは何であるのか、それは、聞き手に伝わっているのか等々、毎日、新聞を愛読しながら、テーマの考え方や語彙の豊かさを勉強させていただいております。

皆さんも、是非、東京立正短期大学の図書室に足を運んでみてください。

多岐に渡るいろいろな新聞が置いてあります。

自身の興味関心のあることも、ないことも、記事は教えてくれます。

『どんなにきみがすきだかあててごらん』

サム・マクブラットニィぶん/アニタ・ジェラームえ/小川仁央やく 評論社

『育ての心』

上・下 倉橋惣三著 フル―ベル館

子どもも大人も「好き」という気持ちを表現し相手に伝えることは、容易なことではありません。ここで紹介した絵本や書籍は、私たちの気持ちを上手に汲み取ってくれているようです。小さな体で飛んだり跳ねたり「好き」を伝えようとする小さいウサギ・小さな体で保育者に興味があることを伝えようとする子どもたち。本を読んでいると、いつしか自分事になり、自分を振り返ることができる、そんな本だと思います。是非、読んでみてください。

- 第55号 私の大好きな場所

-

現代コミュニケーション学科(幼児教育専攻) 新居直美

皆さん、絵本は好きですか?

私は本屋さんに行くと、真っ先に行く場所は絵本コーナーです。

そうです。私にとって本屋さんの絵本コーナーは大好きな場所なのです。所狭しと並んでいる絵本達が「ボク、面白いんだよ!」「見て見て」と言っているようにも見えます。そんな絵本との出会いのきっかけは、私が幼稚園児の時に出会った、『ちいさいおうち』 バージニア・リー・バートン/文・絵 いしいももこ/訳 岩波書店 です。

日本の絵本とは少し違った色使いの海外絵本に魅力を感じたのを覚えています。

お話の内容を少しお伝えします。ちいさいおうちは、静かな場所にたっていました。

しかし少しずつまちは変化していきます。「ちいさいおうち」の周りにはどんどん道ができビルがたち大きなまちに変化していったのです。

「ちいさいおうちは、静かだった昔のまちが懐かしくなり引っ越しを考えたのです。幼稚園児であった私は「ちいさいおうちはどうなるの?」とドキドキしながら絵本の次のページが気になったのを覚えています。この一冊の絵本との出会いが今もなお絵本に惹かれるきっかけになり、『ちいさいおうち』の絵本を読み返すと6歳の頃に幼稚園の先生に読んでもらった時間を思い出します。きっと、ドキドキするお話を教室の中で、皆で聞くということが好きだったのだと思います。

絵本は、絵と文でできている本です。まだ文字が読めない小さな子どもでも絵本を読む大人がいるからこそ、伝えられると言われています。また絵本は、子どもが出会う初めての絵画作品とも言われています。色々なタッチでの描き方や様々な色合いの絵本、仕掛けがある絵本など、どれをとってもアートの世界と言えるのではないでしょうか。子どもでも手に持つことができる絵本には、素晴らしい要素がたくさん含まれているのです。絵本を子どもに届けてあげるのは大人の役目なのです。

そんな素晴らしい要素を持った絵本を何冊かご紹介します。一冊目は、『くまのコールテンくん』 ドン=フリーマン/作 まつおかきょうこ/訳 偕成社

デパートのおもちゃ売り場でくまのコールテンくんは、「ともだち」が欲しくて誰かが買ってくれるのをずっと待っていました。でも、コールテンくんの服はボタンが一つ取れてしまって「新品ではないみたい」と誰も買ってくれないのです。コールテンくんはボタンを直そうとデパートの中を探しにいきます。でもボタンは見つからず・・ そんなコールテンくんと友達になりたい女の子が目の前に現れたのです。コールテンくんの可愛さと気持ちの優しい友達との出会い。

とても可愛くて心温まる絵本です。二冊目は、『GUSTAVE ギュスターヴくん』 ヒグチユウコ/作 今井昌代/ぬいぐるみ製作 白泉社 M O Eの絵本

ギュスターヴくんは、ネコ? ヘビ? タコ? 不思議な空想の世界に入り込める絵本のギュスターヴくん。お話の内容も不思議で魅力的な絵本ですが、なんと言っても絵が魅力的です。この絵本は大人も楽しめる1冊です。是非この絵本を手に取り開いて見てください。面白い世界が待っています。

三冊目は、『こんとあき』 林明子/作 福音館書店

女の子のあきとぬいぐるみのこんのお話しです。

あきが生まれる前にあきのお守りとしてやってきたこん。あきが生まれてからずっと一緒に過ごします。そんなあきとこんが、こんを作った、あきのおばあちゃん家まで電車に乗って行くお話です。道中はお守り役のこんが、あきのために奮闘する姿が愛おしくなるお話です。林明子さんの絵はとても柔らかく読み手をホッとさせてくれます。是非読んでみてください。四冊目は、『おかえりなさい スポッティ』 マーグレット・E・レイ/文 H・A・レイ/絵 中川健蔵/訳 文化出版局

スポッティには、きょうだいがたくさん。でもきょうだいとは少し違う模様があるスポッティ。周りの大人は模様が違うスポッティを心配する様子が。でもきょうだいでも違って当たり前。違うことの素晴らしさを感じる絵本です。

五冊目は、『もこ もこもこ』 たにかわ しゅんたろう/作 もとなが さだまさ/絵 文研出版

「もこ もこもこもこ」「しーん」「もこ」・・・

「ぱちん」「にょき」・・・

このなんとも言えない言葉のニュアンスを、つい弾むように読んでしまう、とても素敵な絵本です。詩人の谷川俊太郎さんの最高傑作の絵本であると、私は思っています。またその言葉にぴったりあった元永定正さんの絵が子どもたちの感性を豊かにするのです。いかがでしたか?

絵本は子どもにとってかけがえのないものですが、大人の私たちにもほっとすることが出来るモノなのです。

私は、そんな絵本を学生に知って欲しく、授業の中で出来る限り色々な絵本の読み聞かせを行っています。一冊の絵本を通して皆で「場を共有」し、物語の世界に引き込まれるように聞く。その体感こそが絵本との出会いの一歩です。皆さんも、絵本の世界をのぞいて見ませんか?あっという間に子どもの頃に戻り物語の世界に引き込まれることでしょう。

『ちいさいおうち』

バージニア・リー・バートン/文・絵 いしいももこ/訳 岩波書店

『くまのコールテンくん』

ドン=フリーマン/作 まつおかきょうこ/訳 偕成社

『GUSTAVE ギュスターヴくん』

ヒグチユウコ/作 今井昌代/ぬいぐるみ製作 白泉社 M O Eの絵本

『こんとあき』

林明子作 福音館書店

『おかえりなさい スポッティ』

マーグレット・E・レイ/文 H・A・レイ/絵 中川健蔵/訳 文化出版局

『もこ もこもこ』

たにかわ しゅんたろう/作 もとなが さだまさ/絵 文研出版

- 第54号「子どもの自分」から「今の自分」へ

-

現代コミュニケーション学科(幼児教育専攻) 澁谷 美枝子

あなたは子どもの頃、どんなことが好きでしたか?

大人になった今、どんなことが楽しいですか?子どもは親や周りの大人から大きな影響を受けて育ちます。子どもの頃どのような経験をしたら幸せな大人になるのでしょうか…そんなことを考えてみました。

一生懸命にかわいがって

保母(現在の保育士)として17年間子どもたちと過ごした中川李枝子さんは、次のように書いています。

「子どもらしい子」は、「良い子」でも「賢い子」でも「聞き分けのいい子」でもなく、全身エネルギーのかたまりで、あつい両手両足で好きな人に飛びつき、からみつくもの。

焦らないで、だいじょうぶ。子どもをよく見ていれば、だいじょうぶ。子どもは子どもらしいのがいちばんよ。

子どもの“やりたい行動”は、大人を困らせ悩ませることも多くありますが、児童精神科医の佐々木正美さんは「かわいがる」ことの大切さを伝えています。

お母さん、お父さん。どうぞ子どもを甘やかすことを決して恐れず厭わず、一生懸命にかわいがって育ててあげてください。

いい子にしているときにかわいがるのではなく、どんなときにも愛してあげてください。

子どもは愛されることで、いい子になるのです。やりたいことをさせてくれた

プロ棋士藤井聡太さんは、実業家丹羽宇一郎さんとの対談集の中で、自分の子どもの頃の環境を次のようにとらえています。

「子どもは周囲の人たちの背中を見て育つわけですが、感じてきたことは?」

「コツコツ努力できるかには、ます条件が整っていることが条件かなと思うので、とくに子どもの頃の周囲の環境はすごく大事だなと思います。自分は遊びに集中させてもらったり、悔し泣きをしていても温かく見守ってもらえたりなど、環境が整っていて、恵まれていたのかなと思います。」大人にとって望ましい遊び(キュボロという立体パズル)も、将棋に負けて悔しくてずっと泣きつづけることも、「子どもの藤井さんがやりたかったこと」として尊重してくれた。自分が納得いくまでエネルギーを注ぎ、感情も思い切り外に出して、気持ちが整うまで待ってくれた、周りの大人の対応を「整った環境」と表現しています。

「泣いてもええんよ」

子どもは子どもなりの、悲しいこと辛いことを経験します。どうしようもない感情を立て直すことは、とても難しいことです。臨床心理学者の河合隼雄さんが少年時代の思い出を再現して書いた「泣き虫ハァちゃん」に、こんなことが描かれています。

ハァちゃんは感情が細やかで優しいので、すぐに気持ちが高揚し涙が出る。「男の子は泣いてはいけない」という昭和の時代。ハァちゃんは泣き虫の自分が嫌で仕方がない。

「ハァちゃん、ほんまに悲しいときは、男の子も、泣いてもええんよ」とお母さんに言われ、お母さんの膝に顔を埋めて泣いた。お母さんの膝は暖かく、優しかった。何だか泣き虫の自分が嫌いでなくなったような気持ちになって…

お母さんは、ハァちゃんの「繊細で優しい心」という優れた資質に気づき、泣くことを温かく見守り、そのことに支えられて、兄弟の中で自分だけ泣き虫なことに悩んでいたハァちゃんは自分を嫌いにならず自信を持って成長していきます。いい子だから、大丈夫やれる

「みんなの迷惑になるから」と小学校1年生で退学になった“トットちゃん”こと黒柳徹子さん。「トットちゃんみたいな女の子でも、まわりの大人のやりかたによって、なんとか、みんなとやっていける人間になれる、と言う事を知って頂けたら」と書いたお話が、大ベストセラー『窓ぎわのトットちゃん』です。「君は、本当は、いい子なんだよ」という、トットちゃんを受け入れてきたトモエ学園の小林宗作校長先生の言葉が、黒柳さんの人生を支えました。

つい先日(2024.7.6)NHKの『新プロジェクトX』(トットちゃんの学校)で、小林宗作先生の教育方針「どんな子どももすばらしい才能を持っている。教育は、20年先を見て行うものだ。」が紹介され、番組に出演された黒柳徹子さんは、「君は、本当は、いい子なんだよ」と言われ、「だから、いい子だと自分でも思っていた。「いつも大丈夫やれる、って自分で思って」と、自分を信じる原動力となった小林先生の言葉を振り返っていました。校長先生が「いい子」と受け入れてくれたことが、自分に自信を持って様々なことをやり続けることに繋がりました。

子どもだったトットちゃんは、ご両親や先生から「一人の人間として」リスペクトされて育ちました。大人になった黒柳徹子さんは、『徹子の部屋』というテレビ番組で、いろいろなゲストの方と対等な立場でお話されています。「三つ子の魂百まで」という諺がありますが、トットちゃんも黒柳徹子さんも、「本質は変わらない」と感じます。

子どもの頃「良い子」と褒められた経験だけでなく、「自分がやりたいこと」を大切にされた経験は、「自分らしさ」に自信を持って大人になってもやりたいことを楽しむことに繋がっているようです。大人になった今、自分自身で「自分らしさ」「好きなこと」「やりたいこと」に気づくことが、毎日がもっと楽しくなる鍵なのかもしれません。

ちょっと時間があったら、図書館や書店で「気になるタイトル」の本を探してみませんか?自分が「読んでみたい」と手に取った本には何か惹きつけられるものがあって、今まで気づかなかった自分の“好きなこと”に出会えるかもしれません。

『子どもはみんな問題児。』

中川李枝子著; 新潮社 2015年

『ぐりとぐら』の生みの親が贈る、心がほぐれる45のメッセージ!装画・挿画は『ぐりとぐら』シリーズ、『いやいやえん』などを共作した山脇百合子さんです。

『子どもの心の育てかた』

佐々木正美著; 河出書房新社 2016年

子どもにとってもっとも大切なものは、どこででも根を張り花を咲かせることができる、あたたかくて強い心。この本は、いつでも親子を幸せにします。

『考えて、考えて、考える』

藤井聡太, 丹羽宇一郎[著]; 講談社 2023年 (講談社文庫)

次々と最年少記録を塗り替える天才棋士が、自らの半生を語り尽くす。「死ぬまで、努力」を掲げる名経営者との対話からみえた、異次元の天才の頭の中とは―。史上初、全八冠を達成した(現在は七冠)藤井聡太の強さの源を探る対談集!

『泣き虫ハァちゃん』

河合隼雄著; 新潮社 2010年 (新潮文庫)

兵庫県丹波の野山を五人の兄弟や同級生たちと駆け回り過ごした、健やかで愉快な少年時代。自分を作ったかけがえのない幼い日々を、エピソード豊かに描いた物語。

『窓ぎわのトットちゃん』

黒柳徹子作; 講談社 1991年 (講談社青い鳥文庫)

「君は、本当は、いい子なんだよ」小林先生のこの言葉は、トットちゃんの心の中に、大いなる自信をあたえてくれました—。トモエ学園の、子どもたちの心をつかんだユニークな教育の実際と、そこに学ぶ子どもたちのすがたを描いた感動の名作。

- 第53号 読書が好きではない僕の、「勉強のための読書」というお話

-

現代コミュニケーション専攻 有泉 正二

50代半ばのおじさんが、僕という一人称で書き始めてみる。僕は遅読だ。読みたい本の量に比べて読める本の量が少ない。それを少し残念に思っている。だけど、まだ読んだことのない、内容もわからない本を、なぜ僕は読みたいと思うのだろうか? なぜ、タイトルだけで読みたいと思えるのか?

ちなみに、僕は「本の虫」ではない。読書より散歩や写真が趣味だ。写真は自分で撮るだけでなく、他人の写真でも飽きることなくいつまでも眺めていられる。 読書が好きなわけでもない僕が、では何のために本を読むのか。頭を良くするため? 知識を増やすため? その目的で読書をしてみたこともあったが、それだと僕はすぐに飽きてしまっていた。そんな僕が、今回はあえて「勉強のための読書」の話をしてみたい。

まず、「勉強のための読書」では、絶対に格好をつけた方がいい。粋がってわざと難解そうなタイトルの本を手にしてみる。あるいは誰も読んでなさそうだと感じる著者を選んでみるのもいい。僕は君と同じくらいのとき、大学の図書館でフェルディナン・ド・ソシュールという人の『一般言語学講義』という堅苦しいタイトルの本を借りた。振り返れば、社会学部の学生なのに言語学の専門書を読むあたりが、カッコつけてイキがっている感じがする。

この、カッコつけてイキがる「勉強のための読書」には、二つだけルールがある。一つは、つまらないと言ってはいけない。もう一つは、つまらないと感じても最後までページをめくらなければいけない。疑問に思う人もいるかもしれないけど、「勉強のための読書」にコスパやタイパを求めてはいけない。効率よく理解することを勉強だと思っている人がいたら、それは誤解だ。「勉強のための読書」に必要なのは、モヤモヤとした違和感やザワザワとする胸騒ぎだ。むしろ、「つまらない」という感覚は勉強にとってとても大切で、どこがつまらなかったのかを言語化できるようにする、言い換えれば「何を考えどんな問いを立てれば面白くなるのか」というような、その本から始まる問いや、自分で考えるヒントを手に入れるために「勉強のための読書」はあるのだ。本が与えてくれるものはこれだ。だから最後までページをめくらないといけない。

「つまらないと言ってはいけない」とは、正しく言うと、読み終わった直後につまらないと言ってはいけない。少なくとも同じ分野の本を3冊読むまでは。つまらないと言っていいのはその後だ。つまらないのはその本のせいではなく、君や僕のせいかもしれないからだ。君や僕の理解力が高まれば、その本は面白いのかもしれないのだ。僕の場合、『一般言語学講義』を面白いと思わせてくれたのは、丸山圭三郎の『ソシュールを読む』や橋爪大三郎の『はじめての構造主義』などを読んだからだった。新書や解説書を補助線にしてソシュールについての理解力が高まったことで、『一般言語学講義』が世界認識の話だと気づくことができ、僕は自分で考えながら世界を見つめる視点を手に入れることができた。

それはこういうことだ。僕たちの感覚では、名付けられる前から物は存在していて、先に存在している物に名前を付けていると考えてしまうけれど、実はそうじゃない。その反対で、僕たちが言葉を与えることで物が世界に立ち現れてくるのだ。名前が付いて始めて物は存在できる。君も僕もそうやってこの世界で出会うことができている。 「勉強のための読書」をしなければ、僕は本の力を借りて世界を言語化できる人になれなかったし、自分の考えやアイデアで世界を見たり説明したりできる人になれなかった。もちろん、「勉強のための読書」には終わりがない。中年の今だって、僕は同じことを繰り返している。そして今では、タイトルを見るだけで読みたいと思えるようにまでなってきた。未だに読書は好きではないけれど、考えるヒントが得られる「勉強のための読書」ならば面白いと思える。

もし君が、そんな人になりたくないし、なる必要もないと思っているならば、それは残念だしもったいないことだ。それを「ソシュール風」に教えてあげよう。 君が〈君〉である魅力は、他人と違う=その差異が興味深いからだ。誰かの受け売りで全く同じ考えしか持てないならば、それは「読書」をせずに「本」になるのと同じことだ。君の名前の中に何の中身=意味がなければ、君は他の人と違う記号としての〈君〉にはなれない。 そして、タイトルが違うのに中身が全く同じ本を人は面白いと感じず評価しないように、「勉強のための読書」をせずに中身が誰かと全く一緒の君は、はじめは「いいね」と共感されるかもしれないけれど、他の誰かとは違う〈君〉じゃないから、そのうち飽きられ誰からも評価されなくなってしまう。そんな君に呼びかける人はいなくなり、そうすると君という名前すら不要になり、誰も君の名前を求めることがなくなると、君はこの世の中に存在していないのと同じことになってしまう。せっかく魅力ある〈君〉になれるチャンスがあるのに、それはとてももったいないことだ。 さらに残念なのは、世の中にたくさんいる興味深く魅力的な〈僕〉たちに出会わず一生を過ごしていくことだ。本の著者たちはみんな「勉強のための読書」をしている。誰かが書いた本をヒントに自分で問いを立てて自分で考えて世界を説明しようとしている。「勉強のための読書」を実践している〈面白い人々〉の思考に出会えるのは、読書だけなのだ。 「勉強のための読書」をする僕は、だから自分の遅読を少し残念に思っている。自分を面白がらせるために、僕の読書はある。

『一般言語学講義』

フェルディナン・ド・ソシュール著 ; 小林英夫訳 岩波書店、 1972

ソシュールが1906年から1911年にかけて行った講義の内容を、シャルル・バイイとアルベール・セシュエが編集し出版された本。ソシュールの死後1916年に出版され、20世紀前半にヨーロッパ、アメリカで栄えた構造主義言語学の起こりと一般にみなされている。

『ソシュールを読む』

丸山圭三郎著 岩波書店、 1983

近代言語学の父、フェルディナン・ド・ソシュール。残された手稿と「一般言語学講義」聴講生のノートから三度の講義内容を復元し、コトバを手がかりに文化や社会の幻想性を解明・告発する、その思想と方法を精緻に読み解く。二〇世紀の諸科学、とりわけ構造主義やポスト構造主義に多大な影響を与えた思想の射程と今日的な可能性が、あざやかに甦る。

『はじめての構造主義』

橋爪大三郎著 講談社、 1988

西欧文明中心の近代に終わりを告げ、現代思想に新しい地平を拓いた構造主義。レヴィ=ストロースの親族・神話研究の、鮮やかな方法と発想の背景に見えてくる、ソシュール言語学やモースの贈与論。そして遠近法にまでさかのぼる、数学史の水脈に隠された〈構造〉のルーツ。モダニズムからポスト構造主義への知の戦線に、軽快な文章で歯切れよく迫る。

- 第52号 日本とは異なる仏教をたずねて

-

東京立正短期大学

学長 清水 海隆皆さんが「仏教」「お寺(寺院)」「お坊さん(僧侶)」などの言葉からイメージするのは、お葬式やご法事(法要)を勤める寺院やお坊さんの姿でしょうか。または、今年の時期は過ぎましたが、夏の暑いお盆の時期に原付や自転車にのって、お経まわり(棚経)に精を出しているお坊さんの姿でしょうか。これらは江戸時代以降の檀家制度の成立によってはじまった日本的な仏教の姿と言えます。仏教の弘まった範囲(おおむねユーラシア大陸の東・南地域)と歴史(おおむねシャカ以降の約2500年間)から見ると、ごく一部の地域・時期にのみ見られる仏教の姿に過ぎません。

開祖シャカが仏教を弘めたインド、初期仏教が伝えられたスリランカおよび東南アジア諸国、大乗仏教が弘まっていったシルクロード沿いの各地、漢字文化圏である中国・朝鮮半島、さらには後期仏教が伝えられたヒマラヤ地域の国々、それらでは現在の日本仏教とは異なる仏教の姿が見られてきました。今回は、それらの国や地域の仏教者にかかわる本を何点か紹介します。

日本以外の仏教国・地域でも多くの仏教者が活躍しています。たとえば、6世紀に中国で編纂された慧皎の『高僧伝』(岩波文庫版・全4巻・2009-10年)にはすでに500名の僧侶が取り上げられています。古今東西の名僧の合計は何千・何万という単位になるのではないでしょうか。ここでは日本語に翻訳された(もしくは日本語で書かれた)書籍が発行されている方の中から、ダライ・ラマ14世とアルボムッレ・スマナサーラ師のお二人を取り上げてみましょう。

ダライ・ラマ師は言わずと知れたチベット仏教の最高存在であり、1989年にはノーベル平和賞を受賞し、現在はインド北部のダラムサラに亡命政府を設立し、チベット民族の象徴とされている僧侶です。彼について書かれたものは多数ありますが、近年の読みやすいものが、上田紀行(東京工業大学教授・文化人類学者)氏が対談をまとめた『ダライ・ラマとの対話』(講談社文庫版・2010年)で、もともとは、『目覚めよ仏教!ダライ・ラマとの対話』(NHKブックス版・2007年)です。

ダライ・ラマ師はチベット仏教では観音菩薩の化身として信仰されています。彼は対談の中で「社会を成り立たせ、統合している要因は、法律なのではなくて、愛と思いやりなのです。我々は法律やルールで強制されて一緒に暮らしているのではなくて、私たち自身から自然に発せられる思いやりによって一緒に生活を営んでいるのです」と語っています。

上田氏は、この対談の前までは日本仏教の将来に悲観的であったようですが、この後、日本仏教の強力な応援団に変わられています。ダライ・ラマ師の何が彼を変えたのか、興味深い対談に触れてみてはいかがですか。

さて、アルボムッレ・スマナサーラ師は、現在のスリランカの出身で、スリランカ上座仏教(テーラワーダ仏教)の長老。スリランカ国立ケラニヤ大学で教えたのち、大阪外大・駒澤大で学び、その後日本を中心に伝道活動を行っている僧侶です。師には日本語による多数の著書がありますが、それらの多くは生き方、瞑想法(ヴィパッサナー瞑想)、こころ等に関するもので、非常に平明な日本語で書かれていることが特徴的です。

そこで、スマナサーラ師の著書の中から、心理学に興味のある立短の学生さんに紹介するのが、『52の「心所」で読み解く仏教心理学入門 ブッダが教える心の仕組み』(誠文堂新光社・2020年)です。仏教ではこころの問題は、上座仏教(テーラワーダ仏教)でも大乗仏教においても重要な検討課題となっています。本書の中でも引用されていますが、初期仏教の『ダンマパダ』183偈では、「すべての悪をやめること。善を完成すること。自分の心を清らかにすること。それがブッダたちの教えです。」と説かれ、こころの清浄化が言われます。ここから、こころの分析がさまざまに行われていったのです。そしてこころの働きを52種に分類して考察したのが、上座仏教の仏教心理学なのです。そして、その個々の項目についていとうみつる氏のイラストを付して解説しているのが、本書『ブッダが教える心の仕組み』です。筆者も学生時代に大乗仏教系の仏教心理学を齧った経験がありますが、本書は仏教心理学を一般の方が知るには格好の入門書と言えます。

なお、スマナサーラ師は、『仏教は心の科学』(宝島社文庫・2008年)という本も出版しており、仏教とは論理的・実践的な「心の科学」であるとしています。こころに興味のある方、2000年を超えた仏教心理学に触れてみてはいかがでしょうか。

さて、チベット仏教とスリランカ上座仏教という日本仏教とはまったく異なる側面を持つ仏教界、その中でも特徴的な人物の著書を紹介してみました。これらに触れた方々の仏教観がどう変わるか、楽しみです。

『高僧伝』

慧皎著/吉川忠夫、船山徹訳 岩波書店 2009-10年 (岩波文庫・全4巻)

所蔵なし

中国仏教史の基本資料『高僧伝』初の全和訳。

『ダライ・ラマとの対話』(『目覚めよ仏教!:ダライ・ラマとの対話』改題)

上田紀行 著/ダライ・ラマ [述] 日本放送出版協会 2010年 (講談社文庫)

「利他的な社会はあり得るか」「私たちの人生において一番たいせつなもの」「怒りは悪か」「心の科学としての仏教」「慈悲の実践」「愛と執着の区別」「利己主義と自己嫌悪」「他者依存と悟り」…。仏教を、宗教として、というよりも、より良く生きるための「智慧」「哲学」として学びたい人へ、激しくも熱い対論集。

『52の「心所」で読み解く仏教心理学入門 ブッダが教える心の仕組み』

アルボムッレ・スマナサーラ著/いとうみつるイラスト 誠文堂新光社 2020年

52の心所を図解で解き明かす「仏教心理学」超入門! 「心の自己管理」の基本がわかる!

『仏教は心の科学』

アルボムッレ・スマナサーラ著 宝島社 2008年 (宝島社文庫)

所蔵なし

「生きる」とはどういうことか?どのように生きれば幸せになれるのか?死んだらどうなるのか?お釈迦さまは何を語られたのか?「因縁」とは?「無常」とは?「無我」とは?「生きることは苦」とは?「悟り」とは?「涅槃」とは?「解脱」とは?—きわめて根源的な問いに、初期仏教の長老が明快に答える。一読、あなたの仏教観、性格、そして人生までが変わる衝撃の法話集、待望の文庫化。

お問い合わせ先

TEL:03-3316-6854 FAX:03-5377-7641

E-mail:tosho@tokyorissho.ac.jp